倪向贵、孔瑶竹:从合肥光源到合肥先进光源——前赴后继的九三“追光”人

合肥先进光源及配套工程效果图

习近平总书记强调:“世界科技强国竞争,比拼的是国家战略科技力量。”国家实验室作为国家战略科技力量的重要组成部分,发挥着举足轻重的作用。坐落于安徽省合肥市中国科学技术大学的国家同步辐射实验室,作为我国第一个国家实验室,它的建设从无到有,从第一代合肥光源到新一代合肥先进光源,见证了改革开放后中国科技事业的发展,凝聚了几代科技工作者的心血。

鲜为人知的是,在国家同步辐射实验室40多年的发展历程中,也留下了九三学社科技工作者科技报国的动人故事……

严济慈与国家同步辐射实验室的创建:一次艰苦的科学创业

人类的生存和发展始终伴随着对光的开发和利用。从60万年前篝火取暖、火炬照明,到伦琴发现X射线、爱迪生发明电灯、20世纪60年代发明激光,人们对光的探索从未停止。

1947年,人们首次发现同步辐射。同步辐射光因具有高强度、高度准直、高度极化、特性可精确控制等优异性能,广泛应用于物理、化学、材料科学、生命科学、信息科学等基础研究和高技术产业开发应用领域,被称作“前沿科技的眼睛”。而产生同步辐射的同步辐射加速器,也很快成为世界各国竞相角逐的“大国重器”。

上世纪60、70年代,世界范围内兴起建造同步辐射加速器的热潮。在中国,1977年9月,中共中央发布《关于召开全国科学大会的通知》,号召全体科学技术工作者“向科学技术现代化进军”。10月,中国科学技术大学代表团赴北京参加全国自然科学学科规划会议时,向大会提交了建造“合肥同步辐射加速器”建议书,被列进凝聚态物理的发展规划。

1977年12月,中国科学院决定成立以中国科学技术大学为主的电子同步辐射加速器筹备组,九三学社社员、中国科学院高能物理研究所研究员谢家麟任顾问。次年3月初,在合肥召开第一次筹备会,谢家麟作有关高能加速器的应用的报告,同月,全国科学大会召开。一支以中国科学技术大学加速器教研室教师为主要成员,平均年龄不到35岁的年轻科研队伍,就从这个“科学的春天”,开始了一次艰辛的科学创业。经过13年努力,从零起步、披荆斩棘,我国首台专用同步辐射光源——合肥光源于1991年在国家同步辐射实验室验收。其中,九三学社老一辈领导人严济慈发挥了重要作用。

严济慈(1901—1996)

严济慈,浙江东阳人,物理学家和教育家,中国科学院院士,九三学社中央第八届名誉主席。1949年9月,严济慈开始参加中国科学院筹建领导工作,先后任中国科学院办公厅主任、应用物理研究所所长、东北分院院长,中国科学院副院长、主席团执行主席等职务。1958年,严济慈参与创办中国科学技术大学。

中国科学技术大学开始预研电子同步辐射加速器项目时,面临的是学校由北京迁到安徽合肥后设备残缺、师资匮乏的困境。当时整个国家工业基础还比较落后,更没有同步辐射光源;而同步辐射装置又涉及加速器物理、微波、高频、真空、精密机械、精密光学、控制、辐射防护等学科,是高度复杂的大型高科技装置,一切都要靠自己摸索、研究。那段时间,技术人员睡觉时都随时准备接听电话,有人为解决技术难题三天三夜不眠不休,有人直接带上铺盖住在现场参加调试,有人在贵州深山沟里连续驻厂几个月……

此时的严济慈担任中国科学技术大学副校长,1980年2月继郭沫若后担任中国科学技术大学第二任校长。当时经过几年预研,中国科学技术大学团队已圆满完成预研工作。1981年10月,中国科学院召开“合肥同步辐射装置预研制及物理设计审定会”,严济慈出席,九三学社社员、中国科学院院士、时任第二机械工业部副部长兼原子能研究所所长王淦昌主持审定。会议认为,“合肥同步辐射装置已基本进入工程的条件”。1982年5月,中国科学院召开“合肥电子同步辐射实验室计划任务书审定会”。以谢家麟为组长、18名专家参加的技术审查小组认为,中国科学技术大学编制的合肥电子同步辐射实验室计划任务书是全面的,对项目各方面的考虑也基本合理。

1983年4月8日,国家计委正式发文批准建设“国家同步辐射实验室”。这是我国批准建设的第一个国家实验室,也是我国高校中的第一个大科学工程。

1984年9月,84岁的严济慈不再担任中国科学技术大学领导职务,转任名誉校长,但他心中始终牵挂着国家同步辐射实验室的建设。1984年11月20日,国家同步辐射实验室举行奠基典礼,严济慈亲自出席,写下“预祝同步辐射加速器按时按质按量完成”的寄语并为开工挖土。1985年,工程由于经济原因面临下马,形势非常危急。严济慈立刻把情况报告邓小平。在邓小平支持下,工程不仅没有下马,反而加快进度,于1987年将直线加速器建成出束,1989年建成获得第一束同步辐射光。

1984年11月20日,严济慈(前排左六)出席国家同步辐射实验室奠基典礼。(图片来源:国家同步辐射实验室)

1991年12月22日至23日,国家同步辐射实验室举行国家鉴定和验收仪式。时值大雪,天寒地冻,时年91岁的严济慈虽然行动已极为不便,但依然冒着漫天飞雪从北京来到合肥,见证了这个历史性时刻。他是国家同步辐射实验室名副其实的创始人和“保护神”。

合肥国家同步辐射实验室是国家“七五”重点建设项目,为我国同步辐射事业的起步和发展作出了开创性贡献。该项目是我国专家教授和工程技术人员,立足国内,自行设计,在国内加工制造、调试成功的具有国际先进水平的大型科研工程装置。1992年项目获中国科学院科技进步特等奖;1995年获国家科技进步一等奖。

严济慈,表字慕光。从年轻时投身科学研究,到新中国成立后从事科学管理工作,他用一生践行了“慕光”这两个字,也成为很多人追光的榜样。1986年,16岁的东阳中学生潘建伟受到回母校东阳中学演讲的严济慈的鼓励,报考中国科学技术大学,从此走进广阔的物理学世界,后来也加入九三学社。12年后,同为东阳中学生的16岁少年陆朝阳又见到返回母校的潘建伟,同潘建伟一样,他最终也选择了中国科学技术大学,选择了物理学,选择了九三学社。

历史是如此相似,而一切的“光”都有源头。

王淦昌等与合肥光源二期建设:一场加速的科技追赶

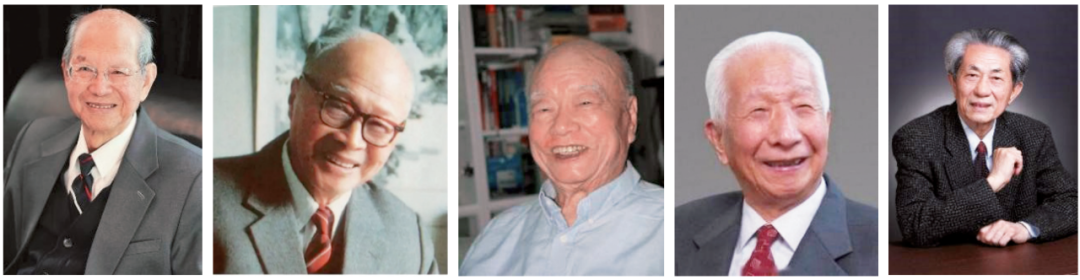

从左至右:九三学社科学家谢家麟、王淦昌、唐有祺、汤定元、闵乃本

1989年合肥同步辐射光源建成出光后,其光源优势能区为真空紫外和软X射线波段,主要面向先进功能材料、能源与环境、物质与生命科学交叉等领域的研究,为我国基础科学及基础应用科学提供了先进的研究平台。尽管如此,建成初期,面对我国科技界大量的平台使用需求,合肥光源逐渐显现出能量覆盖有限、亮度有待提升等弱点。

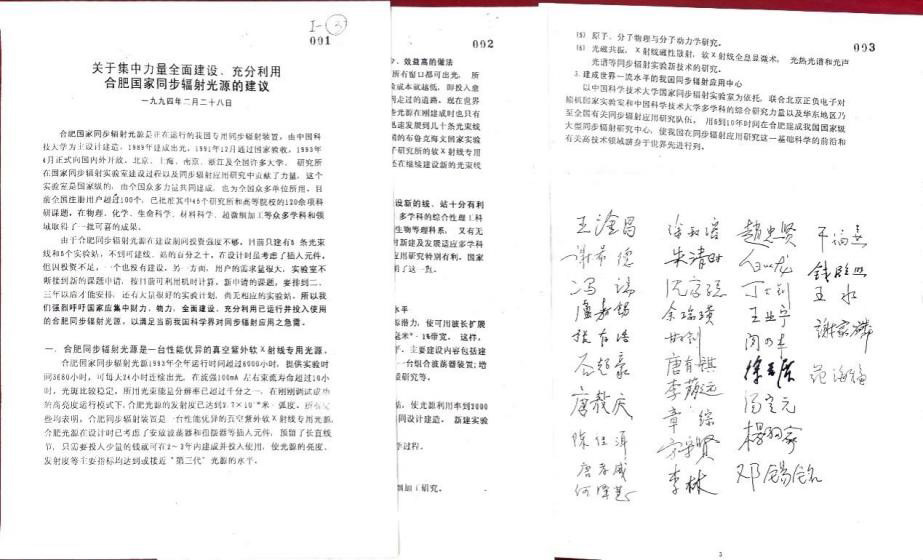

为获取更多科技优势,加快对世界先进科技水平的追赶速度,1994年2月,我国科技界34位科学家,包括九三学社前辈王淦昌、谢家麟、唐有祺、汤定元、闵乃本等,联名向有关单位提出《关于集中力量全面建设、充分利用合肥国家同步辐射光源的建议》。其中指出,为满足实验需求,应加大投入,用5到10年时间在合肥建成我国国家级大型同步辐射研究中心,使我国在同步辐射应用研究这一基础科学的前沿和有关高技术领域跻身于世界先进行列。中国科学技术大学也正式向国家有关部门提出建造国家同步辐射实验室二期工程的申请,对该装置进行新建光束线建设和进一步提高性能。

王淦昌等科学家联合签名的《关于集中力量全面建设、充分利用合肥国家同步辐射光源的建议》

1996年,国家科技领导小组批准合肥光源二期工程作为“九五”首批国家重大科学工程项目之一启动。1997年,国家计委批复中国科学院,同意以中国科学技术大学为依托建设“国家同步辐射实验室二期工程”国家重大科学工程项目。

1998年到2004年,实验室用6年时间实施了二期工程建设,增建八条光束线、实验站,自行研制我国第一台插入元件,首次引进当时国际最先进的实验物理和工业控制系统,成功运行并推广到国内其他大科学工程。

随着实验需求的发展和工程技术的进步,合肥光源继续追求性能提升、推进技术前沿。2009年12月15日,“合肥光源重大升级改造项目”获中国科学院批准立项。从2012年5月1日起,合肥光源停机开始新一轮重大升级改造,2016年1月6日通过验收投入运行,建成世界上最好的二代光源,运行开放达到国际先进水平。

在合肥光源二期工程建设中,不少九三学社社员利用自己在物理、工程技术、光学等相关专业领域的深厚知识和丰富经验,参与升级改造项目技术方案制定、关键技术难题攻克等工作,支持了光源的发展。例如,谢家麟在提升光源的亮度、改善束流稳定性和优化插入元件设计等方面,提供专业理论支持和技术建议;王淦昌多次在学术会议、研讨会中宣传项目的进展和成果,提高合肥光源在国内外同步辐射领域的知名度和影响力等。

中国科技人的追光梦,不会停歇。

新时代九三人与合肥先进光源:追光新征程

2012年,中共十八大提出实施创新驱动发展战略,把创新在国家发展中的地位提升到新的高度。2016年出台的《国家创新驱动发展战略纲要》明确提出:“适应大科学时代创新活动的特点,针对国家重大战略需求,建设一批具有国际水平、突出学科交叉和协同创新的国家实验室”。这一重大战略的实施,给国家同步辐射实验室发展提出了更高要求。安徽省、合肥市和中国科学技术大学同心携手,支持国家同步辐射实验室开展高性能低能量区同步辐射光源即合肥先进光源建设。

同步辐射光源先后经历了四代。一代光源“寄生”在粒子对撞机上,加速器性能没有为同步辐射研究进行优化设计;第二代光源不再依托于粒子对撞机加速器,是专用于同步辐射的装置;第三代光源使用大量插入件,显著提高了性能。合肥先进光源是基于衍射极限储存环的第四代同步辐射光源。这种光源与前代光源相比,具有高亮度、高方向性、高偏振度等优异特性,将在物理、电子、信息、化学化工、材料等科学研究中发挥重要作用,极大助力我国抢占未来科技先机。建成后,合肥先进光源将成为世界综合性能最先进的低能区第四代同步辐射光源。

建设新一代同步辐射光源,是大科学时代我国科技工作者的历史使命。时不我待,又一批九三人凝聚在这一国家重大科技基础设施项目建设中,开始了追光新征程。

2023年9月20日,在合肥先进光源国家重大科技基础设施项目及配套工程启动会上,潘建伟(左五)等领导嘉宾共同为立碑揭幕。(图片来源:国家同步辐射实验室)

潘建伟,九三学社中央副主席,中国科学院院士,中国科学技术大学常务副校长。2017年6月1日,他出席合肥先进光源预研方案论证会并表示,中国科学技术大学将对合肥先进光源规划建设给予全力支持。2023年9月20日,合肥先进光源国家重大科技基础设施项目及配套工程启动会在合肥市未来大科学城隆重举行,潘建伟主持会议并与与会嘉宾共同为立碑揭幕,开启了合肥先进光源建设新篇章。

刘啸嵩,现任国家同步辐射实验室副主任、国家重大科技基础设施合肥先进光源工程常务副总指挥兼副总工程师。1998年,他在中国科学技术大学完成了天体物理专业本科学习后到美国威斯康星大学麦迪逊分校深造,师从威斯康星同步辐射中心主任Franz Himpsel教授,从此与同步辐射结缘。2013年10月,他全职回国,加入中国科学院上海微系统与信息技术研究所,投身上海同步辐射光源线站的建设。经过项目组6年的不懈努力,圆满完成两条光束线和三个实验站的建设,多项创新性技术填补国内空白。2020年,就在科研工作刚刚进入平稳运行状态时,受已经决定从复旦大学回中国科学技术大学开展新一代合肥先进光源工作的封东来的影响,刘啸嵩加入国家同步辐射实验室。现在,他最大的愿望就是把合肥先进光源建成具有世界领先水平的同步辐射装置,成为中国科技创新的一张新“名片”。

姜政,现任合肥先进光源光束线站总体主任。2000年从中国科学技术大学化学物理专业毕业后,保研到国家同步辐射实验室,毕业后加入中国科学院上海高等研究院,在上海光源建设中负责一期七条光束线中吸收谱线的建设。工作期间,他带领团队担纲设计与建设同步辐射X射线谱学线站,发展了先进的同步辐射X射线谱学方法,建立了对能源材料从单原子到团簇的系统研究体系,使上海光源形成能源催化材料的综合性研究平台,填补了国内多项空白。2022年,面对上海光源接近尾声的工作和刚刚起步的合肥先进光源建设,他毅然选择回到中国科学技术大学。也是出于对光源的共同追逐,姜政受九三学社社员、中国科学院高能物理研究所荧光线负责人陈栋梁影响,加入九三学社。姜政说:“我还能为国家奉献20年,建设和利用好同步辐射,希望中国科学技术大学在同步辐射领域成为世界领军的存在。”

罗箐,现任中国科学技术大学超级陶粲装置关键技术攻关项目加速器分总体副主任,同时也是合肥先进光源加速器建设骨干。2004年从中国科学技术大学少年班毕业后,一直从事电子束大科学装置的研究,伴随我国同步辐射光源装置从第二代推进到第四代,先后参与合肥光源重大升级改造、合肥先进光源预研和建设等多项国家重大科技基础设施的工作。在合肥光源重大升级改造工作中,他担任系统级负责人,负责磁铁系统,确定工艺方案、对批量磁铁完成测量验收和粒子跟踪仿真校验。在合肥先进光源预研项目中,他担任概念设计重要方向培育项目负责人,并参与束测系统建设。2018年,罗箐决心加入九三学社。他说,“九三学社的前辈科技工作者致力于科教兴国,不仅引领基础科学研究的发展方向,而且在国民经济、国防安全等领域作出了卓越贡献。他们拒绝居于象牙塔中自得其乐,而是选择艰苦奋斗实现家国梦。”

从严济慈、王淦昌、谢家麟等老一辈科学家,到潘建伟等新时代九三学社科技工作者,回望几代九三人的“追光”征程,他们都胸怀国之大者,传承拼搏进取、科技报国的使命担当,弘扬九三人的家国情怀和奉献精神,为国家科技创新事业贡献力量,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。他们身上所反映出的精神品质,正在推动我国科技事业不断向前发展,在国际科学研究舞台上传递自信的中国声音和中国力量。

参考文献略

(倪向贵为九三学社中国科学技术大学基层委员会副主委,中国科学技术大学工程科学实验教学中心主任、高级工程师;孔瑶竹为九三学社中央社史研究中心研究员。本文发表于《民主与科学》2024年第6期)